今年も、ダイヤ改正がなされてから約1ヶ月が経ちました。今年のダイヤ改正のトピックとしては、北陸新幹線の敦賀開業が最も大きいと思います。細かいところで言えば、夜間帯の横浜線・根岸線直通の拡充なども地味に便利になりましたね。一方で、東海道線(東京口)の沼津直通グリーン車の削減など後ろ向きな話題も目立つ本改正。なかでも沿線自治体を巻き込んだ大騒動となっていたのが京葉線の通勤快速です。新木場と蘇我の間をノンストップで走行する通勤快速が廃止(各駅停車に変更)し、所要時間が20分も伸びるというのだからかなりの大騒動。そしてどさくさに紛れて勝浦発着は上総一ノ宮に短縮されてしまいました。

というわけで筆者は、2/13(火)に勝浦駅から東京駅まで、お名残として全区間乗車をしてきました。

勝浦→上総一ノ宮

図1.勝浦駅留置線に停車中の通勤快速あとで写真載せます

勝浦駅には6時過ぎに到着しました。のっけから電車の話じゃないんですけど、勝浦駅前のバス停では八重洲BT行き(6:12発)のバスを待っている方が5人いまして、この時点ですでに東京駅までの手段として通勤快速はあまり認知されていないのかなと思ってしまいました。渋滞を抜きにすれば、所定の時刻表では八重洲BTに8:15着で所要時間は2時間3分。通勤快速は2時間1分なのでほぼ互角ですね。運賃は高速バスが大人2,100円に対し鉄道は1,980円です。これもほぼ互角ですね。言い換えれば、通勤快速が無くなっても一応高速バスで代替はできちゃうんですね。

さて、駅到着時点では列車は留置線にあり、xx分ごろに千葉方の本線経由で入れ替えをし、3番線に入線しました。

図2. 勝浦駅停車中の通勤快速

入線後、即座に3/4閉を活用し発車待ちの体制に入りました。勝浦駅ではパラパラと乗客が来たものの、乗車は各車数人程度でした。筆者は最後部車両に乗車しましたが、勝浦駅からの乗客は筆者を含めて2名でした。

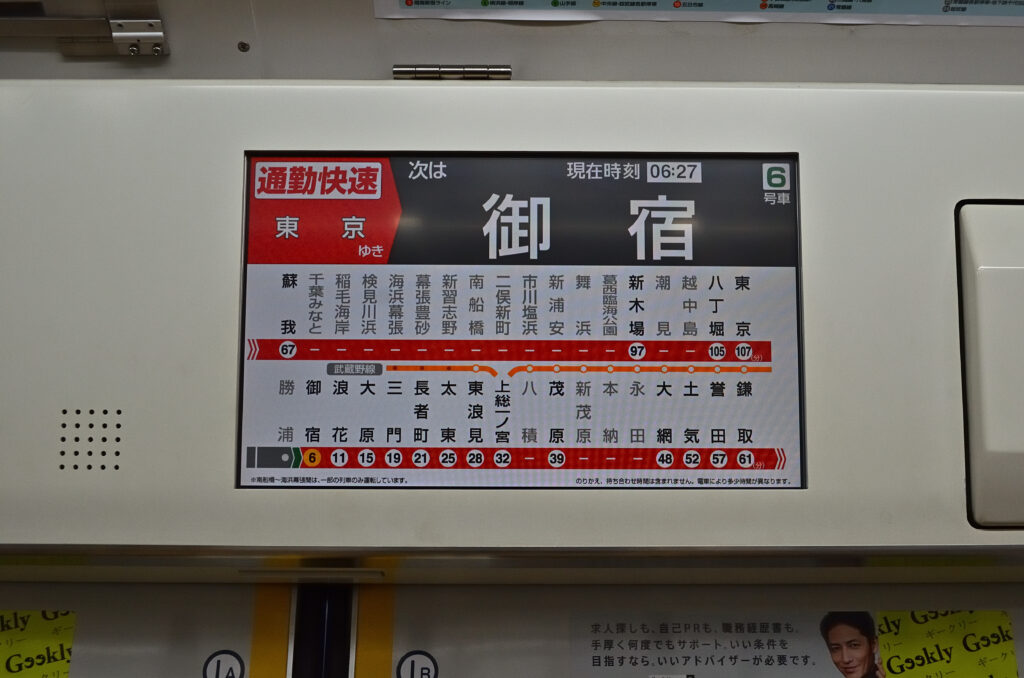

図3. 東京までの車内案内表示。

6時26分、定刻通りに列車は勝浦駅を発車しました。「上総一ノ宮までの各駅」という放送もこの春で聴き納めです。ここから案内表示によれば東京まで107分の旅が始まります…がこの電車は107分では東京駅には着きません。途中の誉田で連結のために9分止まるのと、上総一ノ宮で2分ぐらい止まるのと、蘇我→新木場の時間が30分(97-67)って書いてありますが実際は32分かかるのと、あとよくわからない何かが乗っかるためで、時刻表上の所要時間は121分です。

さて、勝浦駅を出た列車は、上総一ノ宮まで各駅に停車していきます。うまく写真は撮れませんでしたが、御宿駅手前で海側に見える日の出が美しかったです。ここで特筆すべきは、筆者の乗った車両の中だけを観察していても、東浪見以外の各駅で乗車があったことです。御宿4人、浪花1人、大原3人、三門4人、長者町2人、そして太東1人です。座席が埋まるほどではないとはいえ、通勤・通学の列車として定着していることを示していると思います。

上総一ノ宮→誉田(連結)

上総一ノ宮では1名下車、約10名が乗車。上総一ノ宮駅のホームには後続列車を待つ列もあり、おそらく12分後の総武快速に乗るのではないかと思われます。八積を通過し、茂原では約15人が乗車。ここで座席は埋まりました。こういった列車は通勤よりも通学が目立つかと思われがちですが、明らかに学生と分かる乗客は茂原手前場面で5人程度と、通勤客の方がむしろ多いことがわかります。茂原からは3駅を通過し、大網へ。この電車が最も速度を出していた区間がここで、GPS速度計によればおよそ100km/hで走行していました。大網では1人が下車し、11人が乗車しました。下車客の空いた席に着席できた乗客以外は、ここからはもう着席できていません。大網から土気の間では、昨年の台風の影響による徐行がまだ続いていました。土気駅では各ドア6-10人程度の乗車があり、ここから車内の乗客の数を正確に数えることは困難になりました。以降の人数は、見える範囲のドア(1-2ドア)あたりの数になります。土気駅でも後続列車を待つ列があり、同様に総武快速を待っているのではないのかと考えられます。

誉田→蘇我

誉田駅では成東から来る4両編成を後ろに連結するために9分止まります。列車到着時には見える範囲で3人が降車し5人が乗車。連結待ちの間に乗客はパラパラ増え、さらに5人追加。連結作業は思いの外静かに行われましたが、実際の連結の時にはゴゴゴという音とともに比較的大きめの衝撃が来ました。後ろ4両のドアが開いてから、前6両へ移動しようとする客が20-30人程度見受けられました。やはり大網・土気からの通勤客も、少しでも長く寝たいのでしょう。誉田からは車掌も後ろ4両に乗務していた方に交代。この車掌、声が非常にダンディであるのみならず、独特な案内放送で東京までの乗車を楽しませてくれました。「勝浦からの前6両ご乗車のお客様、案内放送は終点東京まで蘇我運輸区の(個人名)が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。」とのことでした。

鎌取駅では、浪花で乗車した学生が下車するとともに、それを補ってなお余りある、20人程度の乗車がありました。この電車の最混雑区間は、この鎌取から蘇我までの間でした。蘇我駅手前では、内房線からの総武快速への乗り換え案内、京葉線各駅停車への乗り換え案内、内房線下りへの乗り換え案内が時刻とともになされました。そして「次の蘇我を出ますと、およそ32分間、途中の駅を全て通過し新木場へまいります」との注意喚起。また列車にお手洗いの設備がないことへの注意喚起もありました。蘇我駅では、1分の停車の間に、一瞬立ち客がすべていなくなるほどの大規模な乗客の入れ替わりがあり、内房線からの総武快速との相互接続が定着している印象を受けました。

蘇我→(ノンストップ)→新木場→東京

相当の注意喚起を経て、いよいよ通勤快速の特色であるノンストップ区間に突入します。蘇我からの乗車人数は鎌取→蘇我間の7割程度で、車内には若干のゆとりがありました。4人席の前に立っているのが3人、ぐらいの感覚で、ドア前では吊り革2個に対し1人、程度の割合です。停車駅表ではかなり飛ばしている印象を受ける通勤快速ですが、朝ラッシュということもあり前の電車につかえているのか、始終60-70 km/hで流して走っている印象を受けました。途中、千葉みなとで各駅停車を、海浜幕張では当駅始発の武蔵野線の直前を、新習志野では各駅停車を、そして新浦安では武蔵野線からの各駅停車を、それぞれ追い抜き、追い抜きの直後は加速して80-90 km/hで走っていた印象でした。32分無停車ですが乗客は通勤電車らしく、慣れたそぶりを見せながら淡々と乗車していました。葛西臨海公園駅手前で列車は大きく減速し先行列車に詰まりましたが、ここでの追い越しはありませんでした。そしてここでは車掌より「途中の葛西臨海公園駅を定刻通りに通過した」旨のアナウンスが。三河安城かよ。そして大きく減速していましたがどうやら定刻らしいです。新木場駅到着直前には「今日も通勤快速をご利用くださいましてありがとうございました」とのアナウンスもありました。

新木場駅では乗客のほとんどが下車し、立ち客は車両全体で20-25人程度になりました。大網以来、久しぶりに車両向かい側の窓を見通せるほどに空きました。八丁堀では15人ほどが下車し1人が乗車。逆に八丁堀から東京でJR乗る人何者なんだと思いました。終着・東京駅には8:27に到着。時刻表より1分遅れ、「今日も京葉線通勤快速をご利用いただきましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております」というアナウンスとともに2時間2分の通勤快速での出勤は幕を閉じました。実際にはそのあと乗り換えてますが。

図4.東京駅に到着した通勤快速あとで写真載せます

考察:通勤快速の果たしていた役割とは

今回、全区間を乗車して筆者が感じた通勤快速の役割は、以下の4つだと考えています。

- 房総半島南部から茂原や千葉市への、早朝の通勤・通学需要

- 茂原、千葉市緑区をはじめとした外房線沿線の東京通勤圏から都内への通勤・通学需要

- 蘇我乗り換えによる外房線沿線から千葉市内への通勤・通学需要

- 蘇我乗り換えによる内房線沿線から都内への通勤・通学需要

まず、房総半島南部から茂原や千葉市への通勤・通学需要について。こちらは普通列車であっても代替可能ではありますが、八積・新茂原・本納・永田の4駅を通過することでわずかながらも速達性を確保しているのかなと思います。4駅通過といったら往時の快速アクティーと同じですからね。

次に、直通による都内への通勤・通学需要について。こちらは、特に新木場乗り換え、臨海副都心もしくは有楽町線方面の需要がメインであると推察されます。総武線や特急で代替できないこの需要に対し、通勤快速を廃止したことは、強く書けば暴挙であるといえるでしょう。

最後に、蘇我乗り換えの需要について。蘇我での相互接続により、外房・内房の両線から京葉・総武の両線へ、実質的に有効本数を増やしていることにもつながっており、この接続は朝の通勤輸送の鍵なのではないかなと思いました。内房線から京葉線の需要は先ほどと同じく新木場乗り換えがメインであると考えられます。一方、蘇我では降車した乗客の方が乗車した乗客よりも多かったため、総武線方面への需要は京葉線方面への需要よりも多かったのではないかと思います。ここで注意しなければならないのは、おそらく千葉駅や津田沼駅、など、千葉県内を目的地とする移動の需要も多分に含まれていると思われるところです。一般論として、公立高校への通学は県境を越えることはないので、主にそういった県内完結の需要が高かったのではないかと考えられます。

上記の4つの需要を通しの1本の列車で引き受けていた勝浦からの通勤快速は、非常に多方面に役割を持っていて、単純に廃止をしてしまうことは大いなる利便性の低下をもたらすものであり、マニア感情を抜きにしても大変残念です。

改正後、勝浦駅場面で6:18の普通列車が設定されており、その普通列車は上総一ノ宮駅にて京葉線直通の普通列車に接続をしています。千葉駅への到着時刻もほとんど変わりませんが、乗り換え回数が1回増えてしまっています。そして、この普通列車は、もともと存在していた別時刻の普通列車(6:37)の時刻を変更しただけなので、列車としては純減です。特に学生にとって、朝の行動パターンが大きく変わってしまったのではないかと思います。

一方で、通勤快速のもたらしていたデメリットについても触れておく必要もあるかなと思います。JRがダイヤ改正のプレスリリースで表記していた通り、新浦安駅にて通過追い越しをした武蔵野線発の各駅停車が、8両編成だということもあり非常に激しく混雑していました。こういった場面に対し、混雑の平準化を図る必要があるというのも頷けるところではあります。

おわりに

蘇我から新木場がノンストップの通勤快速。一度乗りたいと思っていたら廃止間際になりました。趣味的見地からも非常に残念な廃止ですし、ラッシュ輸送の観点からも、本当に廃止してよかったのかは疑問が残ります。

正直、通勤快速電車には海浜幕張(+検見川浜・稲毛海岸・千葉みなと)の乗車客を受け入れる余裕はあると思うので、海浜幕張停車で復活させてもいいんじゃないかなと筆者は思いました。

コメントを残す